岡山で暮らす知恵

岡山の宿場町暮らし

岡山周辺の街道と宿場町

「宿駅」とはもともと街道沿いの集落で、旅人を泊めたり、荷物を運ぶための人や馬を集めておいた宿場のことです。また「伝馬」とは、幕府の公用をこなすために宿駅で馬を乗り継ぐ、その馬のことをいいます。

そして、公用の書状や荷物を、出発地から目的地まで同じ人や馬が運ぶのではなく、宿場ごとに人馬を交替して運ぶ制度を「伝馬制」といいます。

伝馬制は、古代律令制や戦国大名などによっても採用されていましたが、徳川家康によって本格的に整備されたものです。徳川家康は関ヶ原の戦い(1600年)に勝つと、全国の街道の整備を始めますが、その皮切りとして慶長6年(1601年)に東海道に宿駅伝馬制度をしいています。

これにより、各宿場では、伝馬朱印状を持つ公用の書状や荷物を次の宿場まで届けるために必要な人馬を用意しておかなければなりませんでした。伝馬は当初36疋と定められていましたが、その後交通量が増えるとともに100疋に増えています。

こうした人馬を負担するのは宿場の役目でしたが、その代わりに、宿場の人々は屋敷地に課税される年貢が免除されたり、旅人の宿泊や荷物を運んで収入を得ることができるという特典がありました。

西国街道

江戸の西国街道(山陽道)は、幕府直轄の五街道に次ぐ主要道であり、京都市南区唐橋羅城門町の羅城門を基点とし、下関市観音崎町赤間関を終点とする街道です。西国街道は全長約147里(577km)で、2.5里(約10km)の間隔で宿駅が置かれました。道幅は2間程度、宿駅では道幅が広くとられました。 岡山県内の宿駅は、東から三石・片上・藤井・岡山・板倉・川辺・矢掛・七日市・高屋の9宿が置かれました。

三石宿

岡山県備前市三石

片上宿

西国街道片上宿

片上宿脇本陣跡には、6階建ての百貨店(廃業)の建物が建設されています。

片上宿脇本陣跡石碑

片上宿脇本陣恵美須屋跡石碑

藤井宿

藤井宿東本陣跡 岡山市東区藤井15

東西二つの本陣が置かれ、それぞれ東の本陣、西の本陣と呼ばれていました。

藤井宿西本陣跡 岡山県岡山市東区藤井913

岡山宿

表町商店街(北時計台) 岡山県岡山市北区表町1丁目5

岡山宿は、天正元年(1573年)宇喜多直家が岡山に本拠を移し、岡山城と城下町の建設を進めたことに始まります。直家の家督を継いだ宇喜多秀家は、豊臣秀吉の信任が篤く、備前国・美作国に備中の一部を加えた57万4千石の大大名とな本格的な城下町建設に乗り出しました。慶長2年(1597年)に岡山城天守閣を完成させ、岡山の北を通っていた山陽道を城下町の中を通るように移動し、備前国内から多くの商人・職人を召し集めて、城下町に住まわせました。城下町内の山陽道沿いに形成された商人町が、現在の表町商店街です。

下之町と紙屋町には、参勤交代の大名が宿泊する本陣が置かれました。 岡山と各地を結ぶ主要な道路は、すべて栄町の千阿弥橋(栄町と紙屋町を結ぶ橋)を起点に発しています。

表長商店街のホームページ参照>>

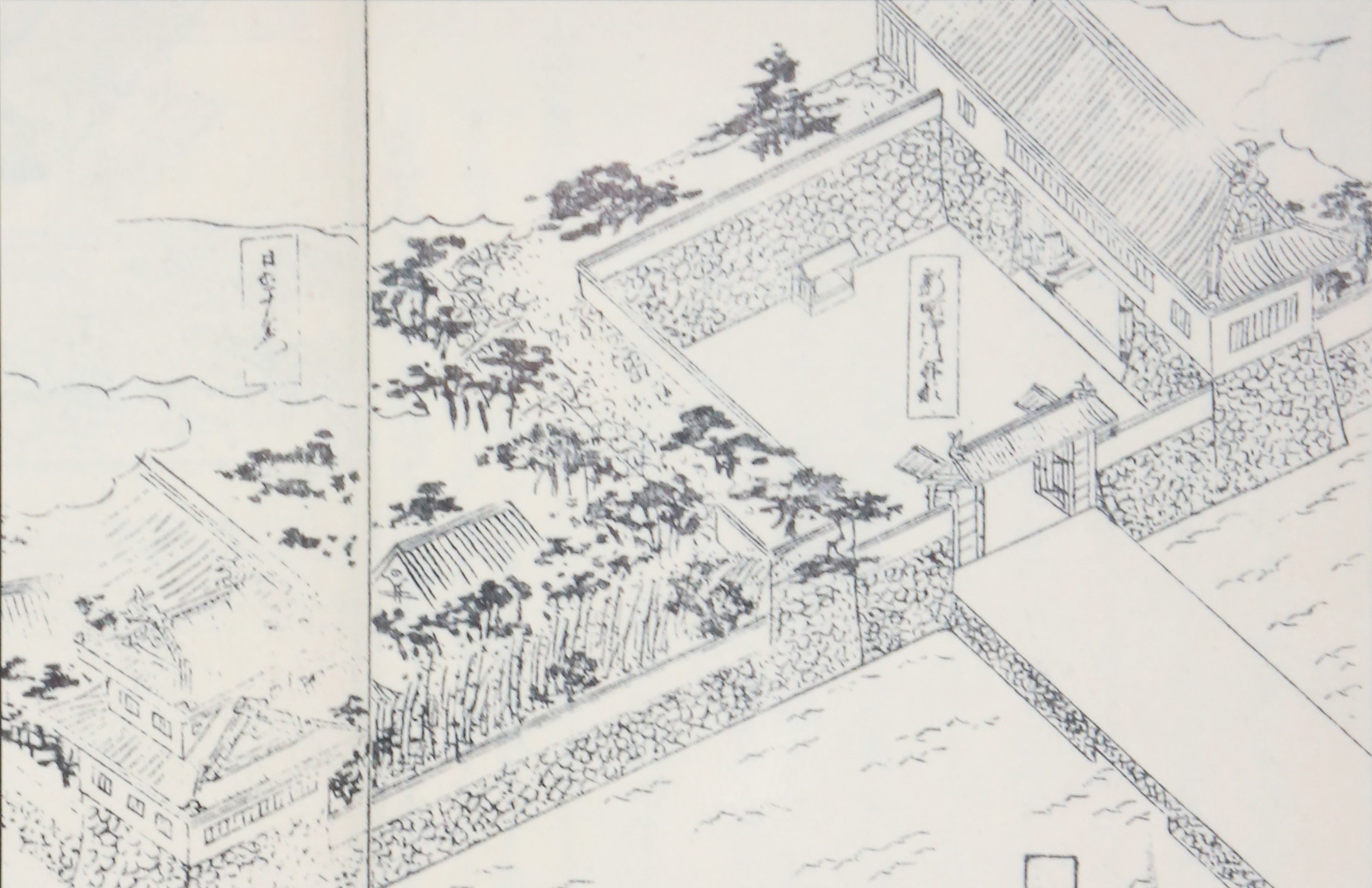

岡山名所図絵橋本の復刻本 岡山市立中央図書館蔵

大手門は岡山城で最も格式の高い城門で、表口にあたります。 門前には内堀が東西に延び、橋が架かっていました。宇喜多秀家による築城時にこのあたりに築かれたと考えられ、 当初は直線道に設けられた門であったようです。

江戸時代前期になって、 池田忠雄が改造を行い、 軍事上の配慮から城内が見通せないようにするため、 絵図のような枡形門形式となりました。

板倉宿

岡山県岡山市北区吉備津

川辺宿

岡山県倉敷市真備町川辺 川辺宿本陣跡

矢掛宿 重要伝統的建造物群保存地区

宿場町・矢掛宿の概要

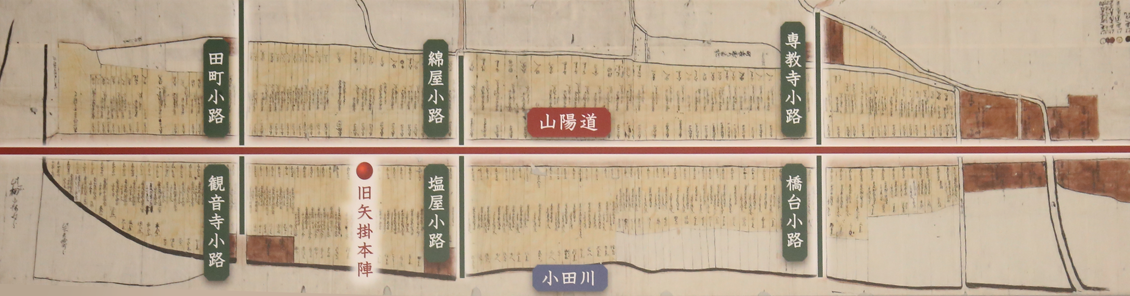

1689年(元禄2年)に作られた「矢掛町地子御免間数幷絵図」は17世紀後半の矢掛宿の町並みをうかがうことができる、もっとも古い絵図です。町の中央を東西に山陽道が通り、北側に95軒、南側に102軒、合計197軒の町屋敷があり、それぞれ表間口・面積・屋敷高および所有者が記されています。これらはすべて伝馬役を負担する補償として年貢(地子)を免除された屋敷でした。特徴的なのは、いずれの屋敷も間口が狭く、奥行きの長い短冊状の地割りとなっており、現在に至るまで大きな変化はなく残されています。

江戸時代の矢掛

矢掛宿の家数は、江戸時代前~中期の貞享元禄期は約280戸で、その後増加して宝暦・安永期には最も多い650~690戸となり、人口も2,100人前後を数えました。これは矢掛宿の通行量が増加した時期と一致しています。江戸時代を通じて、表町のいわゆる伝馬役屋敷の戸口は大きな変化はありませんでしたが、これに対し町裏の戸口は変動が著しく、宿駅の発展とともに人口が増加していきました。

矢掛村の成り立ち

関ヶ原の戦い後、矢掛村は幕府領となりましたが、後に支配が幾度か替り、最終的には1699年(元禄12年)に庭瀬藩領となり、明治を迎えました。矢掛宿は矢掛村の一部ですが、農村と町場とを同じルールで管理するのは難しいために1642年(寛永19年)から矢掛町分の庄屋、矢掛村分の庄屋と二人置かれるようになりました。さらに街道に沿って流れる小田川には高瀬舟が運航し、矢掛宿は物資集散地としても発展し、在郷町としての性格も合わせもっていました。

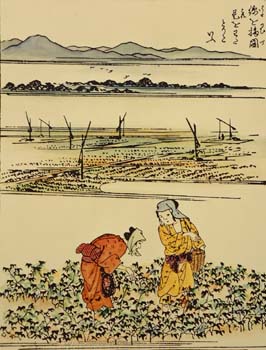

綿作の様子 国立国会図書館ホームページ参照

備中紅綿作

農産物の生産額は農業技術の進歩と農民の努力によって次第に増加していきました。矢掛地方ではとくに綿花の栽培が盛んで、元禄期頃に綿作が広まり、「備中紅綿」という商品作物として栽培されました。小田川流域の綿花を中心とする商品作物の盛んな栽培は、必然的に矢掛地方の商業の発達も促しました。

もともと矢掛宿は、宿の東にある古市から移住した商人によって形成されたものであり、矢掛宿では月6度の市が立っていました。

参勤交代と街道整備

参勤交代は三代将軍家光の時代に制度化されたもので、寛永12年 (1635年) 『武家諸法度』 第2条に「大名・小名、在江戸交替相定むる所なり、毎歳夏四月中参勤いたすべし」と記されています。

制度当初、西国の大名たちは海路を利用していましたが、 正徳期 (1710年~)に宿場等が整い、継送りが円滑に行われるようになると、陸路を通行するようになり、 安永期 (1770年~)以降、年平均で参勤大名は15通行、 幕府御用は6通行を数えるようになりました。

宿場町とは

宿場の最も重要な職務は、公用の貨客を宿場から 宿場へ継ぎ送ることで、人と馬とで継ぎ立てる任務のことを伝馬役といいました。伝馬役には歩行役と馬役とがあって、宿場で常備する人馬数はあらかじめ定められており、矢掛宿では25人25疋 でした。山陽道沿いの表通りの商人や職人が馬継ぎ(馬役)を、表通りを入った裏屋住まいの人たちが人足役(歩行役)をつとめました。これらの任務に対する補償として、屋敷地の年貢(地子)の免除も行われていました。

宿場町の機能

矢掛宿の東西端の入り口には、下座場(所)とよばれる場所がありました。ここは村役人・宿役人たちが幕府役人や大名たちの送迎を行った場所です。東町はふれあい駐車場、同じく西町は若木屋教材社の西にありました。

一里塚

江戸時代のはじめ、徳川家康によって全国に広められた一里塚は、一里(36町=約4km)ごとに設置され、旅の道のりを知らせるとともに、時には休憩所としての役割も持っていました。「行程記」には、樹木が植えられた小山形の塚が道の両側に描かれています。矢掛町内では、東三成と浅海、それに矢掛宿内の東町三宅スタジオ横の計3カ所にあり、さらにたくさんの人々が行き交う宿場には、幕府の法令を記した高札が揚げられました(高札場)。また宿場の繁栄を願って胡(夷)社がまつられました。いずれも現・魚藤前の山陽道の中央にありましたが、胡社だけが明治時代になって本陣前に移転されました。

伝馬役の内容 豊川市二川宿本陣史料館展示

本陣・脇本陣・下宿とは

幕府役人・大名・公卿などが、宿泊・休息した公認の旅宿を本陣と呼びました。脇本陣は、本陣の補助的な休泊施設として指定されていて、大名に次ぐ家老などが宿泊しました。また、それ以外の随行者は、宿内の指定された下宿(一般の商店)と呼ばれる家々に宿泊しました。矢掛宿では、本陣石井家と脇本陣・高草家の2施設がほとんど残っていることや石井家には休泊者の通行資料が大量に保存されていて、全国的に重要な宿場として注目されています。本陣・脇本陣はいずれも国の重要文化財に指定されており、山陽道における本陣・脇本陣の屋敷構えを伝える貴重な建物です。

一日に歩く距離

西国の大名たちは宿泊と休憩とを繰り返しながら、1日に30~40kmを歩いて通行しました。「下に下に」というゆっくりとしたいわゆる大名行列は宿場内だけで、宿場を出ると時速4キロ程度のスピードで歩いていました。たとえば、江戸へ向かう上り通行で矢掛宿に宿泊する場合は、前日に尾道宿に宿泊し、神辺宿で休憩したのち矢掛宿に宿泊、次の日には川辺宿で休憩、岡山宿で宿泊というのがおよその行程でした。

矢掛宿の休泊利用状況

江戸時代幕府役人、参勤大名や商用・寺社参詣の人など、たくさんの旅行者が通行しましたが、本陣・脇本陣に休泊できるのは、幕府役人・参勤大名など特権階級の人々に限られていました。本陣を利用したのは、幕府役人や大名だけでなく家老やその他の家臣をはじめ、大名の奥方や子女、医師などもいました。幕府役人には石見代官をはじめ西国の幕府領の代官、長崎奉行、勘定方、普請方役人、上使や諸国巡見使などがいました。

旧矢掛本陣石井家住宅 岡山県小田郡矢掛町矢掛3079

矢掛宿の本陣は、石井家が世襲で務めていました。石井家は屋号を佐渡屋といい、矢掛町の庄屋を務めながら、酒造業を営んでいましたが、寛永12年(1635年)に本陣職を命じられたと伝えられています。

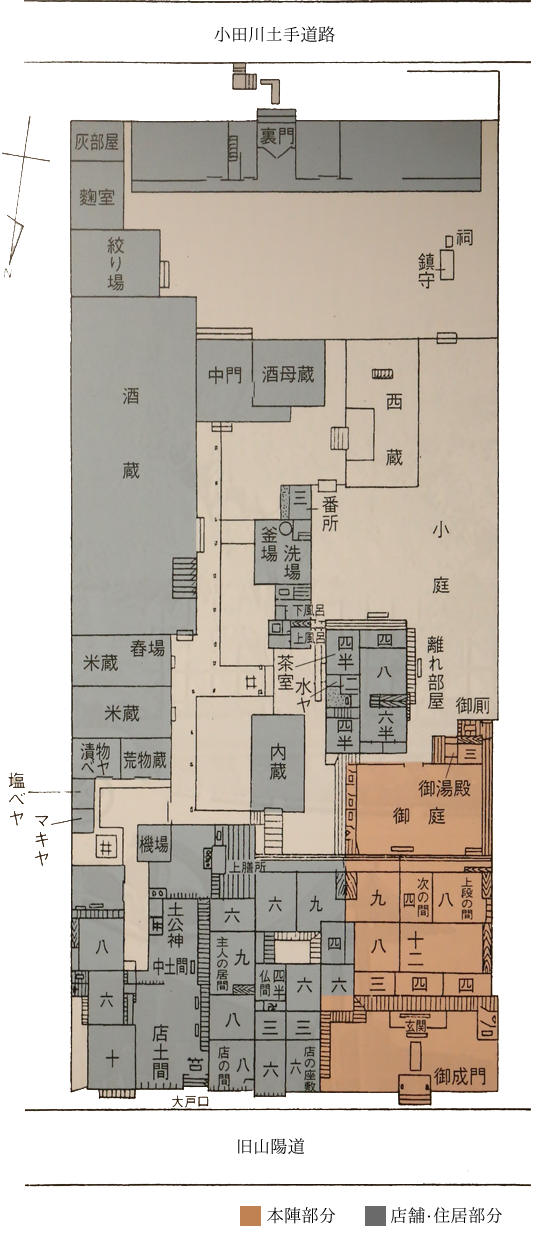

現存する本陣の建物は江戸時代中期に建てられた裏門・西蔵・酒蔵などを除き、本陣施設としての御成門・玄関・御座敷をはじめ主屋の主要建物は江戸時代後期(天保年間~安政年間)にかけて再建されたものです。本陣の屋敷地は間口約36m、奥行約90m、面積約3,200㎡で、十数棟の建物が建っており、それらはほとんど改変されることなく今日に至っています。

旧矢掛本陣石井家住宅間取図

豪商・石井家の家業

石井家は、古市から1620年(元和6年)に現在地に移住し、庄屋をつとめるとともに、1635年(寛永12年)に本陣職を命じられたといわれています。代々家業として酒造業を営む矢掛町最大の豪商でした。また同時に多くの土地を所有し、1796年(寛政8年)には矢掛町内と周辺の村々を加え270石余にのぼる大地主でもありました。

石井家の特徴

石井家の建物は、大きく分類すると幕府役人・勅使や大名などが宿泊または休憩した「本陣部分」、つまり「公的」な部分と、石井家の本業である酒造業を営んだり日常生活をおくったりする「私的」な部分に別れます。本陣部分と石井家の私的な部分との間にある境界部分は、分厚い壁やわざと狭く作って通りにくくしている通路などにより、警備上も防災上も厳密に区画されています。

石井家の特徴間取り

敷地全体で見ると各建物は町家特有の密集した構成になっておりますが、建物と建物の間には程よく中庭などを設け、通風や採光にも配慮されています。また、主な建物は塗り屋造りや土蔵造りといった防火性の高い工法で建築されており、火災に対する対策が施されています。また、度重なる水害対策の為に、蔵等では基礎にあたる地業石などを高く積んだり、主屋などでは床を高くする対策を講じています。

篤姫とゆべし

矢掛本陣に残されている「宿方御休泊」という古文書に、1853年(嘉永6年)9月17日に、薩州御姫様(後の天璋院篤姫)一行が宿泊して、「ゆべし」を大量に購入した記録が残されています。「ゆべし」は地元の柚子を使って作った餅菓子。

※矢掛関連の文章は、旧矢掛本陣石井家住宅展示パネルを参照しました。

旧因幡屋(矢掛ビジターセンター問屋)

岡山県小田郡矢掛町矢掛1989

江戸時代には「因幡屋」という屋号で、宿場から宿場へ公用の貨客を運ぶ馬や人足などの輸送手配を行っていました。現在は、観光案内施設として活用されています。

旧矢掛本陣石井家住宅

岡山県小田郡矢掛町矢掛1981

七日市宿

岡山県井原市七日市町 本陣屋敷跡

高屋宿

岡山県井原市高屋町

子守唄の里ロード

中国地方の子守唄の発祥地は、井原市高屋町です。この唄が全国に知られるようになったのは、井原市出身の声楽家上野耐之氏が昭和の初め、恩師である山田耕作に故郷の母親が唄っていた子守唄を披露したのがきっかけです。感動した山田耕作が編曲して発表し、広く愛唱されるようになりました。

津山往還

津山往還という言い方は、江戸時代後期に使われはじめた呼称で、それ以前は岡山側からは「作州道」「作陽往来」「作陽往還」、津山側からは「備前道」「備前往来」「備前往還」などの呼称が、一般的であったようです。

津山宿 重要伝統的建造物群保存地区

城下町津山の東側に位置する旧出雲街道に面した城東町並み保存地区は、2013年に重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。なまこ壁や袖壁、虫籠窓(むしこまど)など、当時の面影をそのまま残した建物が連なっています。一つ一つ名前の付いた小さな路地にも城下町の名残が感じられます。

津山宿の城下は、宮川に係る宮川大橋を境に城西町と城東町に分かれています。城西町は寺院が多く、城東町は宿場が多く残っています。城西町の街道の長さは2.0km、城東町の街道の長さは1.5kmと非常に長く、鍵の辻もそれぞれ4ケ所と3か所と合計7ヶ所設けられています。

大隅小路から瓦屋小路までの250m(津山市東新町)の街道は無電柱エリアとなっている。写真右側は城東むかし町家(旧梶村邸)。

城東むかし町家(旧梶村邸)

岡山県津山市東新町40

元禄時代(江戸時代)に建てられた町家です。梶村家は、1767年(明和4年)に津山藩から「札元」(今の銀行)を命じられ「藩札」の発行をしていました。この家の主屋は江戸時代の終わりの建物です。西側の部屋は明治時代に建てられ、北側の2階建ては、洋館も含め、大正時代に建てられました。建物は国の登録有形文化財に、庭園は国の登録記念物に登録されています。

旧苅田家住宅(国指定重要文化財)

岡山県津山市勝間田町17

城東地区の中でも最大規模の町家です。造り酒屋の建物群を完全に残しています。津山城下町の酒蔵の中で、唯一現存する貴重な遺構です。城下町で酒造業により発展を遂げた上質な住宅と醸造施設として、母屋、三階蔵、米蔵、前蔵、西蔵、大蔵、醤油蔵、新蔵、巽門及び浴室、裏門の10棟が、平成28(2016)年、国の重要文化財(建造物)に指定されました。

旧苅田家住宅(国指定重要文化財)

美都津山庵

岡山県津山市中之町8−1

重要伝統的建造物群保存地区内にある古民家をリノベーションしたホテル。伝建地区内の出雲街道に面しているため、町家に暮らしているような感覚を覚えます。完全無人で運営されています。

箕作阮甫旧宅

岡山県津山市西新町6

幕末に活躍した洋学者箕作阮甫(みつくりげんぽ)の生まれ育った家です。当時の町家がそのままの雰囲気で解体復元されています。町医者であった箕作阮甫の旧宅は、よく江戸時代の姿をとどめているとして、国の重要指定史跡と指定されています。

出雲街道

出雲街道は出雲往来ともよばれ、古代には畿内から山陽道を通り播磨から出雲を結ぶ官道として機能していました。

土居宿

土居宿は美作七宿の一つとして、また、美作と播磨との国境にかかる宿場として重要な位置を占めていました。石見・伯耆などの諸大名の参勤交代の宿場として利用され、本陣や脇本陣が置かれていました。

岡山県美作市土居

勝間田宿

岡山県勝央町勝間田

勝間田には古代の勝田郡衙(古代日本の律令制下で,地方支配の拠点として置かれた郡の役所)が置かれ、古来人々や文物が行きかう交通の要衝として栄えていました。

江戸時代に入ると、出雲松江藩や美作勝山藩・津山藩などの諸大名が江戸への参勤交代の交通路とするため、出雲街道が本格的に整備されていきます。勝間田は、津山藩主の本陣、勝山・松江藩主の本陣と二つの本陣が指定された一大宿場町でした。

勝間田は参勤交代の宿場町として整備され、美作七宿のひとつとして発展しました。勝間田宿には、大名や供の者が泊った旅舎が二つあり、主に津山藩主が宿泊した下山本陣と、松江・勝山藩主、宮家・勅使などが宿泊した木村本陣がありました。また、宿駅としての問屋場があり、一定数の人足・馬が常備されていました。このほか、松江藩専用の通信機関として、七里飛脚の継所が設置されていました。宿場は東西約六百メートルで、江戸時代後期には街道筋に七十二軒の商家が軒を連ね、賑わいを見せていました。その中を貫く街道の両側には小川をつくり、滝川の水を引いて流しています。今も、瓦葺き屋根に卯建が上がり、白壁や格子戸の家がところどころに残されています。

坪井宿

岡山県津山市坪井下

久世宿

岡山県真庭市久世

勝山宿

岡山県真庭市勝山

勝山は、三浦藩二万三千石の城下町として栄えました。

御前酒蔵元辻本店

岡山県真庭市勝山116

御前酒蔵元辻本店は、文化元年(1804年)に勝山の地、現在の場所にて酒造りを始めました。創業当時より三浦公への献上酒を造り、殿様専用酒として「御膳酒」の名をいただきました。その後「御前酒」と銘柄を改め、今に至ります。

美甘宿

岡山県真庭市美甘

新庄宿

岡山県新庄村中町

東城往来笠岡

東城往来(とうじょうおうらい)とは、現在の広島県庄原市東城町の中心部にあたる備後国東城を中心に、四方八方へ放射状に伸びていた旧街道の総称です。東城往来笠岡は、東城より備中国笠岡湊(岡山県笠岡市)に至る約65kmの街道。

井原宿

岡山県井原市井原町

松山往来

松山往来とは、岡山、新見、玉島、笠岡、矢掛から、備中松山へ通じていた旧街道(往来)の総称です。

この中でも特に、岡山藩(備前国岡山城)と、備中松山藩(備中国松山城)を結んでいた岡山藩官道の名称として扱われています。

備中松山宿