岡山で暮らす知恵

岡山の港町暮らし

北前船

江戸時代中頃から明治30年代にかけて、大坂から日本海を経由して蝦夷地(現在の北海道)へ、商品を売買しながら航海した貿易帆船を北前船といいます。北前船の大きな特徴は、積み荷を売買しながら航海したという点です。寄港地で安いと思う品物があれば買い、船の荷物で高く売れる物があればそこで売るという「商売」をしながら北海道へ往復し、荷物を運ぶだけの「回船」とは収益力が大きく異なります。

北前船は、約1年をかけ大阪~北海道間を往復していました。現在の暦で3月頃に大阪で米を仕入れ出発し、各地で売りさばきながら、4~5月頃に北海道に到着。ニシンや昆布など北海道の産物を買い入れ、再び大阪を目指して出航しました。瀬戸内の塩も需要が高かったほか、紙の原料や木綿、鉄などの金属、漆器やおもちゃなど、各港であらゆるものを仕入れて運んでいました。成功すれば1往復で千両(現代の価値に換算すると約6,000万~1億円)もの利益を得ることができたといわれています。

北前船 福井県立若狭歴史博物館の展示パネルから引用

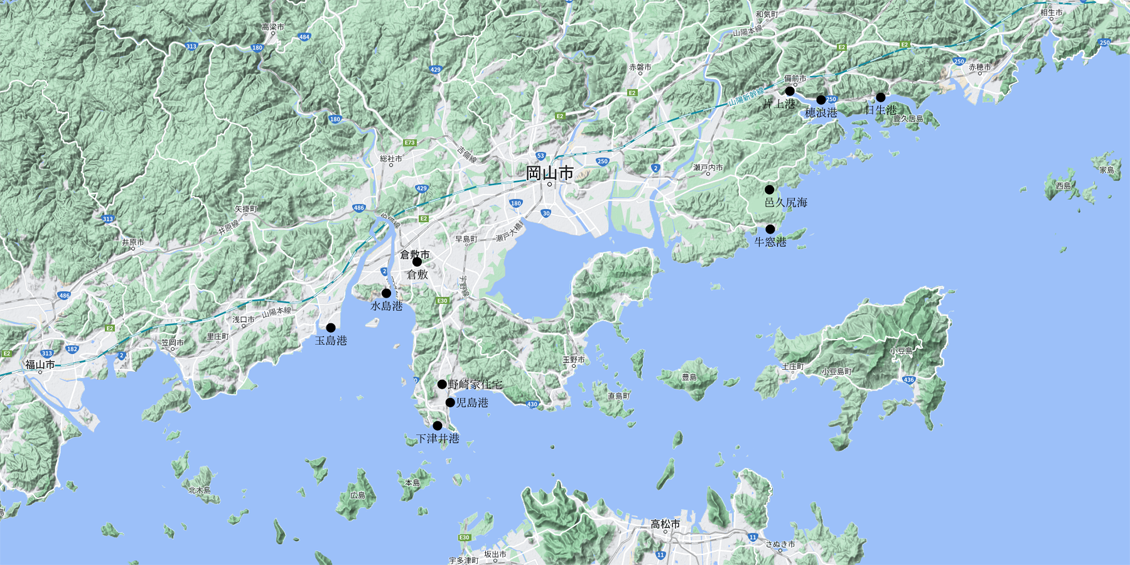

地形図の海岸線は、北前船が活躍した明治時代の海岸線です。

備前 片上港・穂浪港・日生港

片上港 岡山県備前市西片上・東片上

中日生港(日生駅前港) 岡山県備前市日生町寒河

日生(ひなせ)は瀬戸内海に面し、多くの島々から成り立っています。陥没して出来た、これらの島々を擁する海は、絶好の魚礁となり、リアス式の海岸は寒河・日生に天然の良港をもたらしました。そこに住む人々は縄文・弥生の昔から狩猟・漁労を生業としてきました。平城京から出土した日生からの木簡も、塩を納めた荷札であろうと考えられてています。また室町時代中頃には、日生からナマコを積んだ船が二艘兵庫の北関に寄った記録があり、近隣だけでなく京・大阪にまで魚を売るほど漁業の村として発展していたことがうかがえます。

江戸時代の初めには日生・寒河で約500石の米が穫れており、百姓と兼業で魚を獲っていたようです。当時は灘、虫明布浜から室津、小豆島中海までの日生近海が漁場でしたが、江戸末期には近海の魚が減少し、サワラを獲る流瀬船が阿波・讃岐・淡路・播磨まで300隻も出漁するようになりました。そして日生船の獲ったサワラは、大阪魚市場で「魚島サワラ」と呼ばれ、非常な高値で取引きされました。

13の島々からなる日生諸島への旅客船は、ほとんど日生港から出航します。フェリー乗り場のある中日生港(日生駅前港)と小型定期船乗り場のある日生港に分かれています。

備前市ホームページ参照>>

大多府島・大多府漁港(備前市日生町大多府)

江戸・明治期の北前船で栄えた自治体で構成する日本遺産に、2022年7月備前市が認定されました。岡山藩によって江戸初期に築造された北前船が寄港した大多府島・大多府漁港(備前市日生町大多府)にある元禄防波堤は、全長約130メートルに及ぶ国登録有形文化財です。

牛窓港・邑久尻海

港町として栄えた牛窓地域には、宮大工や船大工の技術を用いた牛窓や尻海のだんじりが残されており、現在も秋祭りには地区ごとに市内を練り歩いています。邑久(おく)地域の瀬戸内海に面する尻海(しりみ)は、北前船などの船主が多く、廻船業で栄え、国内各地との交流により薩摩灯籠や欧風絵馬等がもたらされました。また、海上交通を利用しての運搬が容易であったことから、瀬戸内海産の花崗岩は徳川期大坂城の石垣に使われ、現在でも当時の切り出し丁場を見ることができます。

瀬戸内市ホームページ参照>>

牛窓港 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓

邑久尻海 岡山県瀬戸内市邑久町尻海

倉敷 玉島港・水島港・児島港・下津井港

玉島港 岡山県倉敷市玉島

水島港 岡山県倉敷市南畝

児島港 岡山県倉敷市児島駅前

下津井港 岡山県倉敷市下津井

下津井港

旧野﨑家住宅

岡山県倉敷市にある、江戸時代後期から製塩業と新田開発で財を成した創業者野﨑武左衛門が建築した瀬戸内を代表する邸宅・旧野崎家住宅です。

雄大な規模を有する豪商の住宅として国の重要文化財に指定されています。

溜石(ためいし)

塩を煮つめるのに使用した石炭の重量を計るため、船に積んで印 (吃水線)を付けるのに使った石 (分銅)です。1個 60kg (16貫)