岡山で暮らす知恵

岡山の島暮らし

本島・笠島伝統的建造物群保存地区

笠島の町並みは天然の良港を持つ恵まれた場所に中世において城が築かれ、城下町的な要素を持つ集落として形成されました。見通しが効かないようエ夫された通路、通りに面する町屋建築、集落の周辺に配置された寺社など、島々の他の集落には見られない計画的な町づくりが見られます。このような歴史的景観がよく残っていることから、周囲の丘陵部を含めた約13.1haが国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

地区の概要

備讃瀬戸(びさんせと)に浮かぶ大小28の島々からなる塩飽諸島(しわくしょとう)は、古くから海運・廻船業(かいせんぎょう)で全国に知られた塩飽水軍の本拠地でした。豊臣秀吉、徳川家康など時の権力者たちは、塩飽船方(しわくふなかた)650人に朱印状(しゅいんじょう)を与えて塩飽1,250石の領有を認め、御用船(ごようせん)、御用船方として水軍を利用しました。船方は人名(にんみょう)と呼ばれ、「人名制(にんみょうせい)」という独自の自治制度が確立され、江戸時代中期まで繁栄を極めていました。しかし、その後の全国的な廻船業の発達により塩飽船方への需要は減少し、船大工の技術を生かした塩飽大工として中国地方を中心に活躍しました。

マッチョ通り

塩飽大工の技が随所に見られる笠島の町並みは、塩飽諸島の中心であった本島(ほんじま)の北東部に位置し、北に海が開け、三方を東山・光厳寺山(こうごんじやま)・西山という丘陵に囲まれた東西約200m、南北約200mの穏やかな傾斜地に100棟余りの伝統的建造物が建ち並んでいます。また、古い井戸、石祠、石垣なども見られ、周辺の山際にはかつての繁栄を偲ばせる古い寺社や、中世の城跡も残っています。城跡のある東山は海に張り出し、海上を通る船や山・香川の対岸まで見渡すことができ、港から1kmほど沖に浮かぶ向島(むかいじま)とともに集落を隠しています。また、かつては海岸線に遠浅の砂浜が広がり、船を修理するための蓼場(たでば)が造られていました。

①笠島まち並保存センター・旧真木(さなぎ)邸

塩飽諸島を統治する年寄を務めた家柄であった真木家の邸宅で、江戸期の建物です。ナマコ壁をあしらった土蔵が印象的で、低い土塀と相まって素晴らしい景観を作り出しています。

②ふれあいの館・旧真木(まき)邸

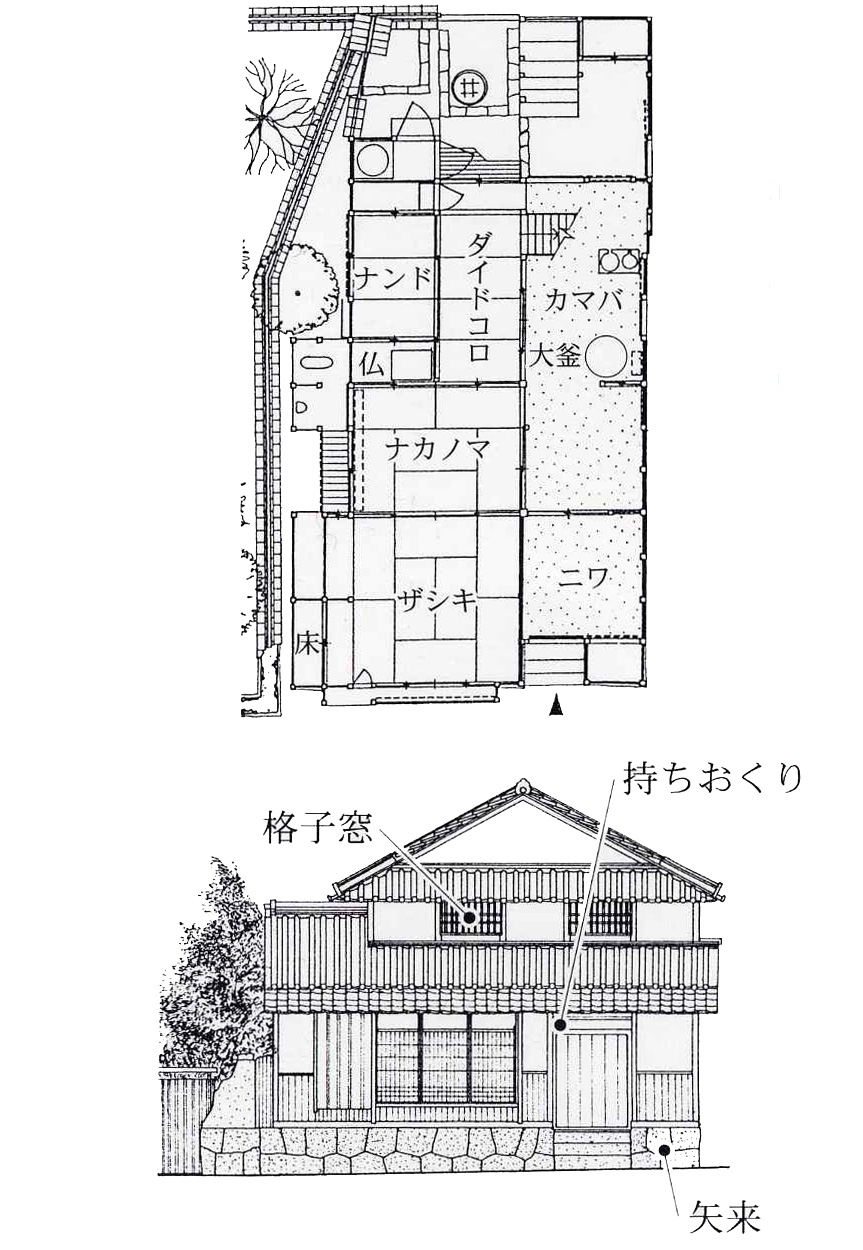

典型的な田の字型の四間取りを前後で食い違わせ、前栽を作るところが面白い江戸期の建物で、カマバの上には煙りぬきが見られます。

③文書館・藤井邸

平入りの建物が多い中で、数少ない江戸期の妻入り建物です。藤井家は年寄の下で事務を執った年番の家柄で、多くの古文書を一般公開しています。

④尾上神社(おのうえじんじゃ)

日本武尊を祀る笠島の氏神様です。拝殿は塩飽大工の養成所であった組合立塩飽補修学校の生徒が建てたもので、みごとな出来栄えです。

⑤専称寺(せんしょうじ)

承元元年(1207年)法然上人が土佐に流される際に、笠島に数ヶ月滞在したと伝えられる庵の跡に建てられた寺で、上人ゆかりの什物も残されています。

⑥吉田彦右衛門の墓

寛永四年(1627年)に建てられた位牌形の墓で、国指定史跡に指定されています。吉田家は代々彦右衛門を名乗り、長く年寄役を務めました。

笠島・伝統的建造物群保存地区全体図

⑦鏝絵(こてえ)

壁面に漆喰を盛り上げ着色し、大黒様とおかめを立体的に作っています。京都の職人によって作られたもので、目が光るように電球が入れられています。

⑧笠島城跡

東山の丘陵の中央部に位置し、南西隅に方形の突出部のある曲輪を中心に、南と西に土塁、南と北に濠切、東斜面には竪濠を持つ中世の城跡で、県指定史跡になっています。

⑨旧海岸線、蓼場(たでば)跡

駐車場から見える石垣は昔の海岸線の石積みで埋め立てられる以前はここから遠浅の砂浜が広がっていました。砂浜には船を揚げて修理したり、蓼草を燃やして船底に付いた貝殻や虫を取ったりするための蓼場がありました。

東小路

通りの特徴

東山に沿って南北に走る「東小路」、弓なりに湾曲する「マッチョ通り(町通りの転訛(てんか))」、光厳寺山の麓を通り東小路と尾上神社を結ぶ「田中小路(たなかしょうじ)」が主な通りであり、昔はすべて町通りと呼んでいました。このほか尾上神社の下を通る「神社通り」など、細い枝道は海岸に向かって櫛状に通っています。S字型やL字型に曲げたり、T字型に交差させたり、道幅を変えるなど見通しが利かない工夫がされています。

ふれあいの館・旧真木(まき)邸

建物の特徴

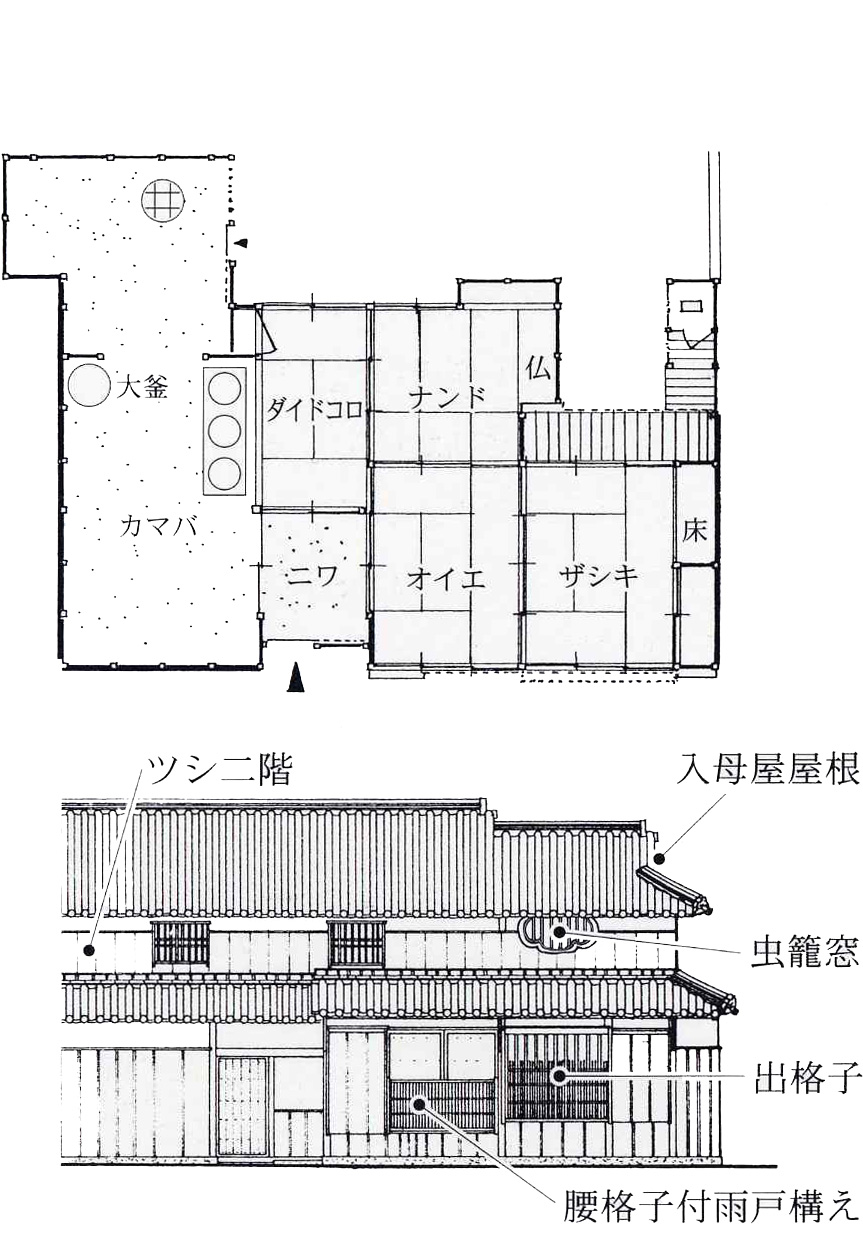

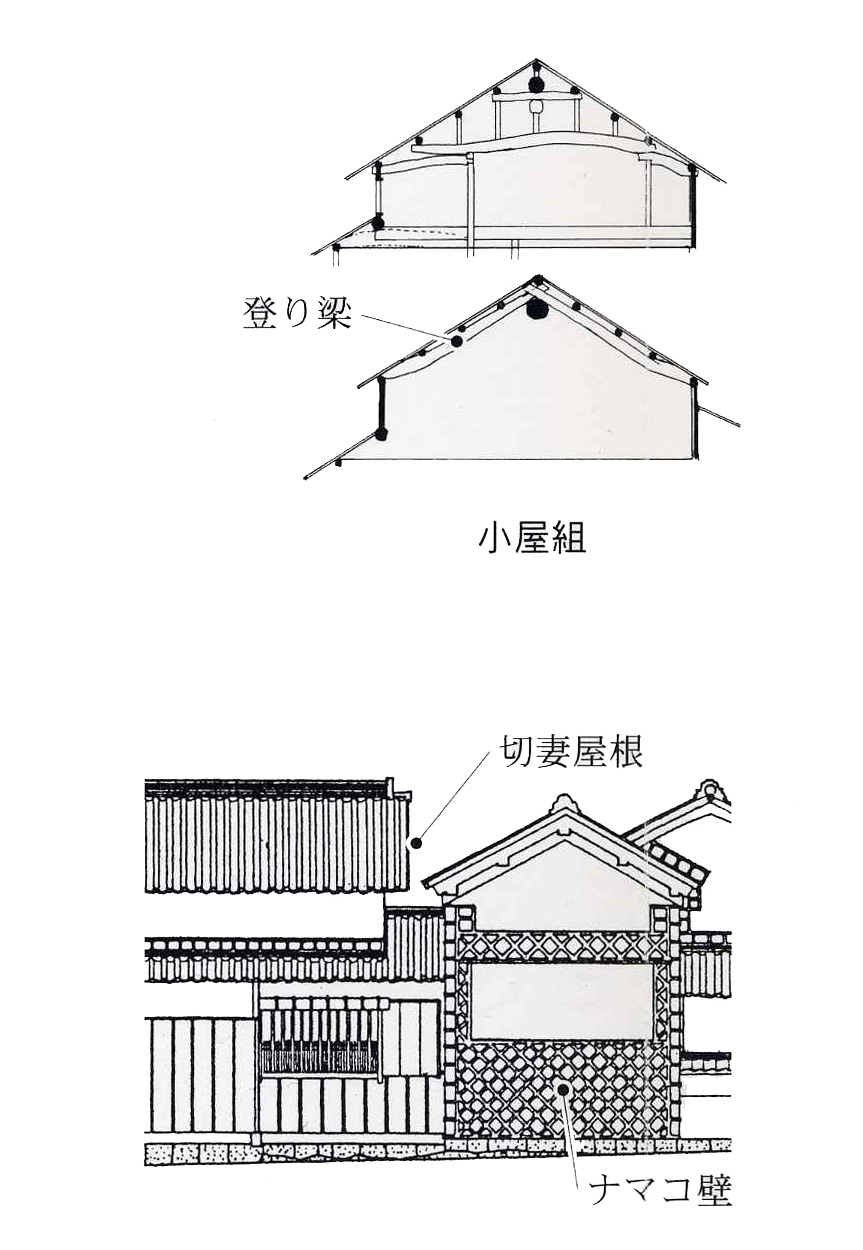

本瓦葺(ほんがわらぶき)のツシ二階建(中二階)上階を塗屋(ぬりや)とし虫籠窓(むしこまど)や格子窓(こうしまど)を設け、下階は腰格子(こしごうし)付き雨戸構えと出格子を組み合わせた表構えの町屋建築が中心です。ほとんどは平入りで、花崗岩(かこうがん)の切石の上に港に背を向けて建ち、通路に面しては切妻(きりづま)屋根、交差点には方入母屋(かたいりもや)、入母屋屋根の建物が配され、ナマコ壁のある建物や土塀を巡らした農家風の建物も見られます。建物は江戸時代後期から昭和初期にかけてのものですが、大正ごろまでは古いツシ2階建の形式を踏襲(とうしゅう)して建てられていたようです。

玄関を入るとニワと呼ばれる土間(どま)があり、奥には竈神(かまどがみ)を祀る大釜(おおがま)と普段使用するかまどを持つカマバがあり、通りに面した表側にオイエとザシキを並べ、背後にダイドコロとナンドを配した田の字型四間取り(よつまどり)を基本とします。小屋組(こやぐみ)は登り梁(のぼりぱり)を使い、建物の高さを抑えながらも2階を広く取る工夫が見られます。敷地は20坪前後が平均的で、この敷地割りは江戸時代から変わっていません。

笠島まち並保存センター・旧真木(さなぎ)邸

妻入り建物

平入り建物

ふれあいの館(真木邸) 丸亀市本島町256

丸亀市塩飽本島町笠島・伝統的建造物群保存地区のパンフレット参照

笠島まち並保存センター(真木邸)

笠島まち並保存センター(真木邸) 丸亀市本島町256

江戸時代後期のに建てられた旧真木邸。現在は、笠島まち並保存センターとして活用されています。江⼾後期から残る⼩⺠具や⾏灯などが展⽰されています。

吉田邸

吉田邸 丸亀市本島町314

吉田邸は、大正時代に建てられた木造住宅です。伊藤若冲の鶏を題材にした墨画が双幅の掛け軸、円山応挙の絵画などが残っています。

古民家民宿やかた船

塩飽勤番所跡

塩飽勤番所跡 丸亀市本島町81

塩飽勤番所跡は、本島港から徒歩10分の所にあり、表に堀を巡らせ、敷地の三方を土塀で囲み、南に向いた正面に片側番屋の長屋門が設置されてとしています。敷地内には、入母屋造り・本瓦葺きの主屋と、朱印庫、番人部屋などの付属建物があります。

丸亀市のホームページ参照>>

本島

本島港 丸亀市本島町泊

小さなエコハウスを運営している代表の丹羽雅人の祖父・丹羽金次は、この本島で塩飽大工を営んでいました。島での仕事が減ったため、戦後まもなく岡山市で工務店を創業しました。現在も、本島町生ノ浜の夫婦倉の近くに、祖父の残した土地と建物が残っています。

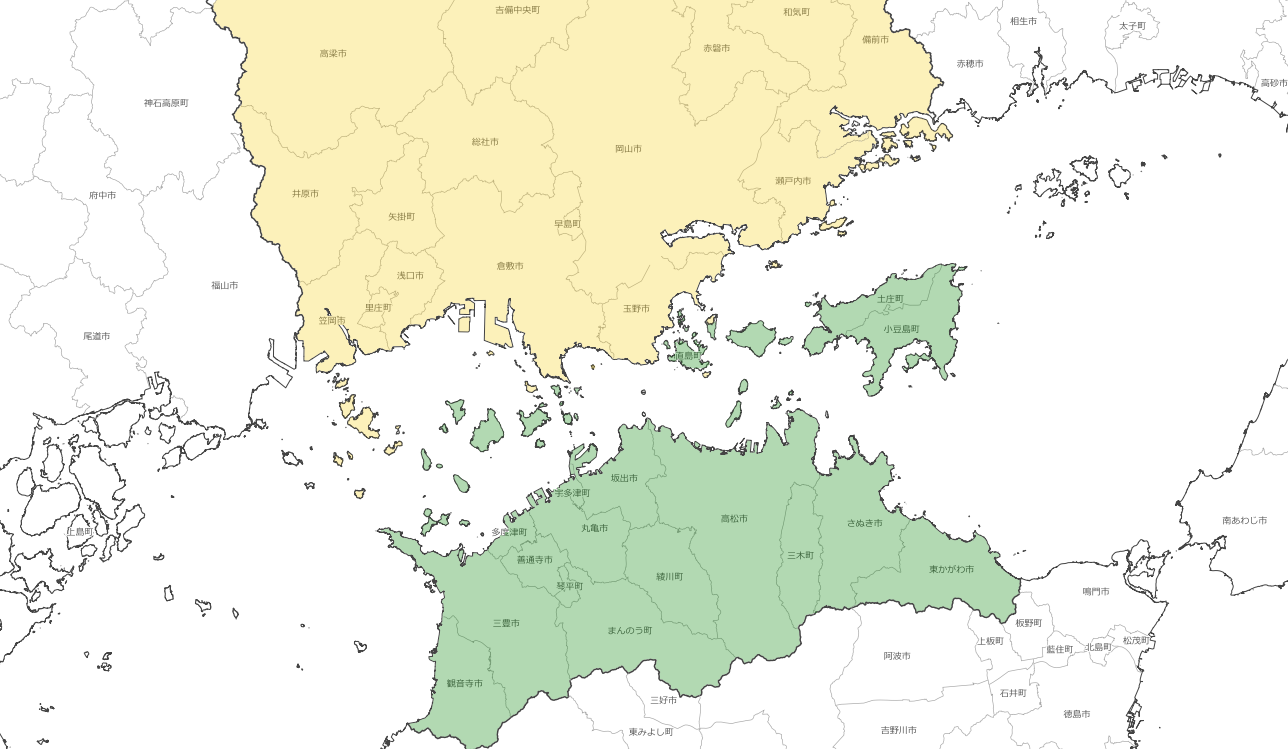

岡山県と香川県

岡山県玉野市から約2km沖にある直島を始め、岡山県の海の県域はどこも狭く、岡山県側からすぐそばに見える島でも多くが香川県に属しています。直島周辺にある葛島から玉野市の海岸までの距離はたったの600mです。どういう事情があるのでしょうか。

樽流しの伝説

江戸時代、まだ領域が未定な部分が多かった瀬戸内海の境界線を決めようとしていた時期の出来事です。周辺の海域を決定する際に活躍した功労者である菅野彦九郎が、境界の決め方として、瀬戸内海のほぼ中央にある大槌島から樽を流し、樽の流れていった軌跡を境界線にしようと提案しました。

実はこれは備前(岡山)側の計算があっての提案で、大槌島から樽を流しておけば、自分たちにとって有利な形で流れていく筈でした。しかし、菅野彦九郎は時間の経過で、潮の流れも大きく変わっていくことを知らなかったのです。最終的に樽は備前(岡山)側に流され、境界線は備前(岡山)にとって不利な形で決着してしまったのです。樽流しのエピソードは非常に有名な話ですが、史実ではありません。

塩飽(しわく)の存在

かつて備前(岡山)と讃岐(香川)の間の海には、藩の力が及ばないもう一つの勢力が存在していました。それが塩飽諸島に住む人々です。本島・広島・牛島・手島(以上丸亀市)・櫃石(ひついし)島・与島(坂出市)・高見島(多度津町)は塩飽七島と呼ばれ、この島々に住む彼らは強い軍事力と、高い操舵力を誇り、古くから特権を与えられていました。本来は讃岐(香川)に属する地域なのですが、その力に一目置かれたことから、讃岐の支配を受ける事のない独立した存在として認められていたのです。なんと年貢さえも免除されていたようです。その影響力の為、岡山県側が領地として主張できる海域は非常に狭かったのです。そして明治維新後に塩飽諸島の領域は本来属する香川へ戻される事になり、その為に岡山県の海は狭くなったそうです。