岡山で暮らす知恵

岡山の地震

岡山県の地震活動の特徴

岡山県の陸域または沿岸域の浅い場所で発生する地震

県内で発生した地震としては、鳥取県との県境付近を震源とする1711年の地震(M6.5~6.8)が知られています。この地震で、県内で家屋全壊118棟などの被害がありました。また、2000年(平成12年)鳥取県西部地震や2016年の鳥取県中部の地震(M6.6)のように県外で発生した地震でも、被害を受けたことがあります。

海溝型地震

南海トラフ沿いで発生する大地震の中で四国沖から紀伊半島沖が震源となった場合には、県内でたびたび被害を受けてきました。このうち、1946年の昭和南海地震(M8.0)では、児島(こじま)湾北岸や高梁(たかはし)川下流域などの県南部で被害が大きく、死者51人や家屋全壊478棟などの被害が生じました。 中国・四国地方以外を震源とする地震では、1927年の北丹後地震(M7.3)で被害を受けたことがあります。また、868年の播磨国地震(M7.1)は兵庫県から岡山県北東部に延びる山崎断層帯の主部北西部区間で発生し、県内でも大きな被害があったと考えられます。さらに、1909年の宮崎県西部の地震(M7.6、深さ約150km)では、県内で家屋全壊1棟の被害が生じました。

過去の地震に学ぶ

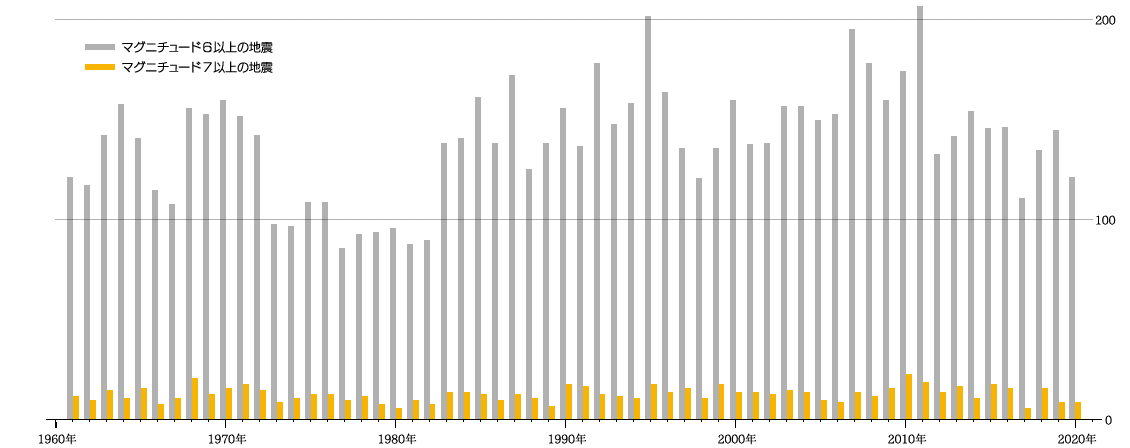

世界では、マグニチュード6.0以上の地震が、1週間に3回発生してます

地球は、大陸プレートが移動しているため、毎日どこかで、常に地震が発生しています。この地震の発生状況について、米国地質調査所のホームページで地震統計が公開されています。過去60年間に発生したマグニチュード6.0以上の地震について、調べてみました。マグニチュード6.0~6.9の大地震は、年平均で約127回。マグニチュード7.0~7.9の巨大地震は、年平均で約13回。マグニチュード8.0を超える超巨大地震は、年1回発生しています。 1961年~2020年の60年間に、マグニチュード6.0以上の地震は、世界中で8,457回発生していますので、平均すると、毎年141回発生しています。実に、1週間に3回のペースになります。

| 年代 | 1961~1970年 | 1971~1980年 | 1981~1990年 | 1991~2000年 | 2001~2010年 | 2011~2020年 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| M6.0~M6.9 | 1,232 | 957 | 1,231 | 1,391 | 1,451 | 1,298 | 7,617 |

| M7.0~M7.9 | 133 | 115 | 118 | 144 | 140 | 135 | 791 |

| M8.0以上 | 9 | 5 | 4 | 7 | 13 | 10 | 49 |

| 合計 | 1,374 | 1,077 | 1,353 | 1,542 | 1,604 | 1,443 | 8,457 |

| 年代 | M6.0~M6.9 | M7.0~M7.9 | M8.0以上 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 1961~1970年 | 1,232 | 133 | 9 | 1,374 |

| 1971~1980年 | 957 | 115 | 5 | 1,077 |

| 1981~1990年 | 1,231 | 118 | 4 | 1,353 |

| 1991~2000年 | 1,391 | 144 | 7 | 1,542 |

| 2001~2010年 | 1,451 | 140 | 13 | 1,604 |

| 2011~2020年 | 1,298 | 135 | 10 | 1,443 |

| 合計 | 7,617 | 791 | 49 | 8,457 |

参考:U.S. Geological Survey(米国地質調査所)地震統計

日本では、マグニチュード6.0以上の地震が、毎月発生しています 日本では、マグニチュード6.0~6.9の大地震が、年平均で約10回。マグニチュード7.0~7.9の巨大地震が、年平均で約1回。マグニチュード8.0を超える超巨大地震が、20年に1回の割合で発生しています。2011年の東日本大震災は、マグニチュード9.1。2003年の宮城県沖地震 は、マグニチュード8.2。1968年の十勝沖地震は、マグニチュード8.2と記録されています。(マグニチュードの値については、米国地質調査所と日本の気象庁の発表に差異が発生しています) 驚くべきことに、世界で発生しているマグニチュード6.0以上の地震の7.5%が、日本で発生しているのです。1961年~2020年の60年間に、マグニチュード6.0以上の地震は、日本で635回発生しています。年平均で約11回ですから、ほぼ毎月、マグニチュード6.0以上の地震が発生していることになります。

| 年代 | 1961~1970年 | 1971~1980年 | 1981~1990年 | 1991~2000年 | 2001~2010年 | 2011~2020年 | 合計(日本/世界) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| M6.0~M6.9 | 123 | 50 | 77 | 93 | 81 | 147 | 572(7.5%) |

| M7.0~M7.9 | 17 | 5 | 6 | 8 | 14 | 10 | 60(7.6%) |

| M8.0以上 | 1(十勝沖地震) | 0 | 0 | 0 | 1(宮城県沖地震) | 1(東日本大震災) | 3(6.1%) |

| 合計 | 281 | 110 | 166 | 202 | 191 | 315 | 635(7.5%) |

| 年代 | M6.0~M6.9 | M7.0~M7.9 | M8.0以上 | 合計 |

|---|---|---|---|---|

| 1961~1970年 | 123 | 17 | 1 | 281 |

| 1971~1980年 | 50 | 5 | 0 | 110 |

| 1981~1990年 | 77 | 6 | 0 | 166 |

| 1991~2000年 | 93 | 8 | 0 | 202 |

| 2001~2010年 | 81 | 14 | 1 | 191 |

| 2011~2020年 | 147 | 10 | 1 | 315 |

| 合計 (日本/世界) |

572 (7.5%) |

60 (7.6%) |

3 (6.1%) |

635 (7.5%) |

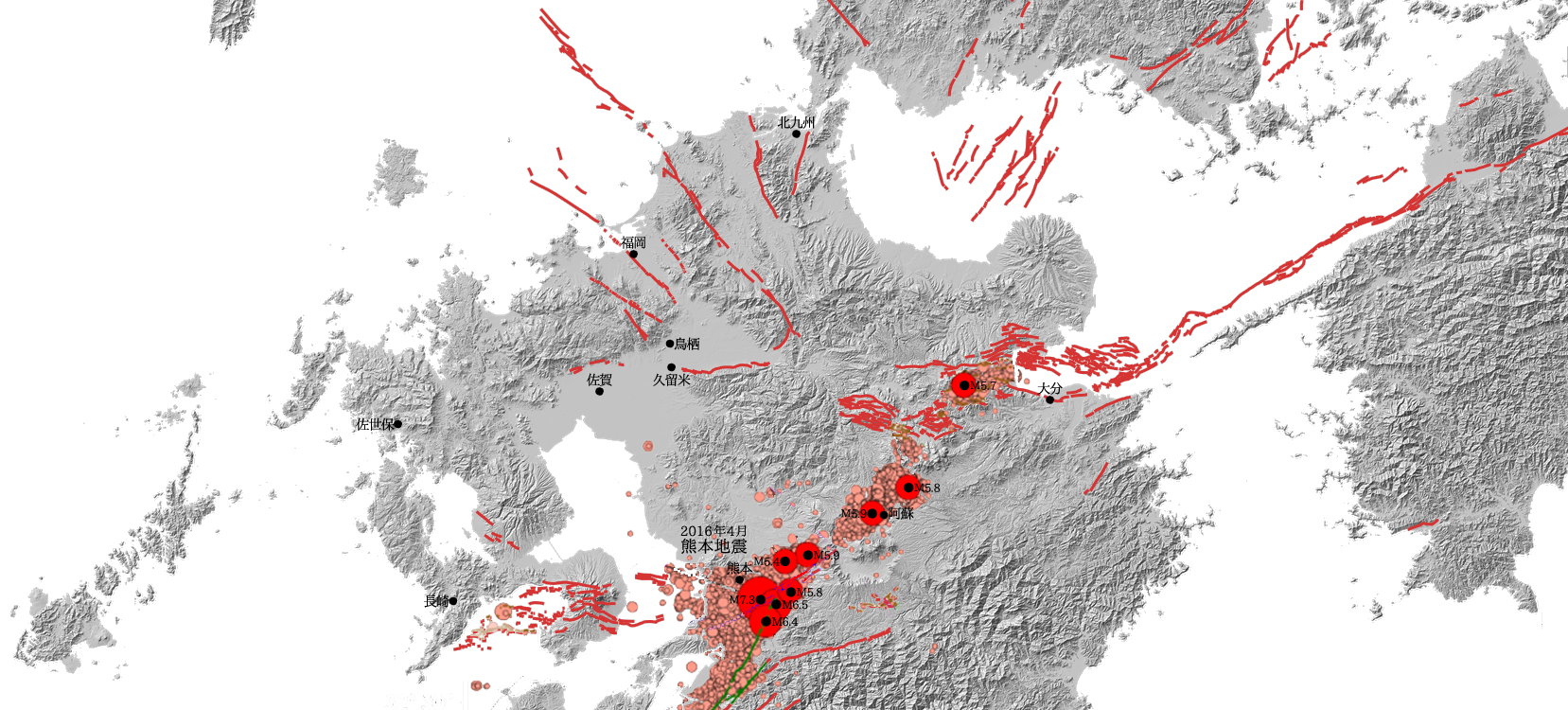

2016年熊本地震

>2016年4月に熊本地震が発生しました。震源から約65kmの鳥栖市では、最大震度4が観測されました。 この熊本地震の特徴は、震度7が2回、震度6が5回と、直下型地震が連鎖的に発生したことです。建物の構造は、1回の地震にどれだけ耐えることができるかを前提に、設計されてきました。震度6~7回の揺れを、繰り返し7回も受けることを想定していなかったのです。ここに、人間の知恵が及ばない、自然力の怖さがあります。熊本地震が発生する前は、一般的に市民の間で「熊本では地震が起きない」と言われていたようです。 下記の図は、九州北部の活断層と、2016年4月に発生した熊本地震の発生状況をプロットしたものです。この活断層地図では、熊本は、西日本を横切る長大な断層の連なり「中央構造線」の西端に当たることがよくわかります。

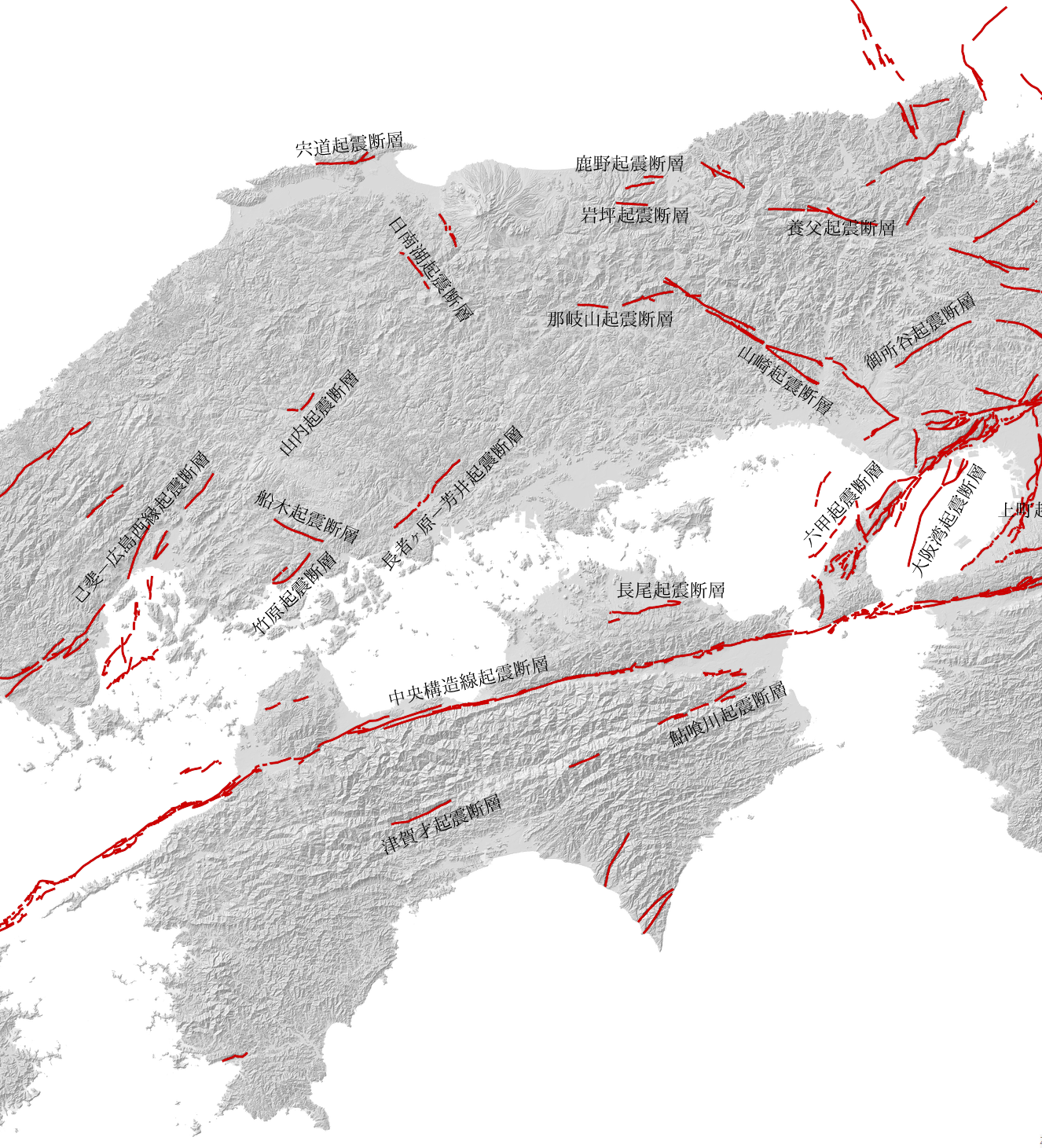

岡山県の活断層

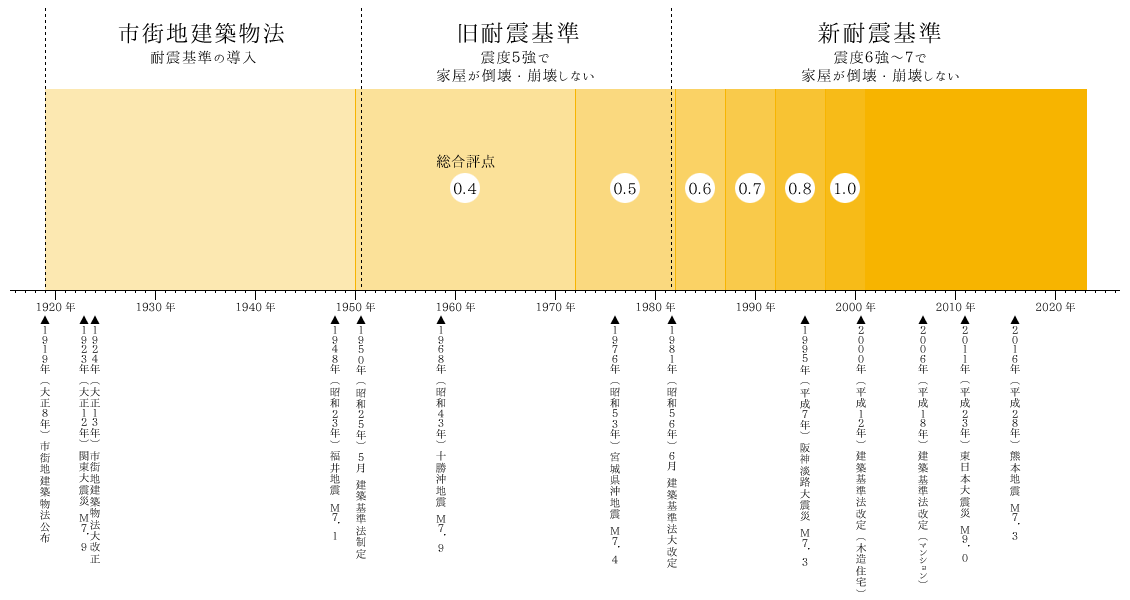

耐震基準

耐震基準とは、建築物の構造が地震に耐えることができるかどうかの指標です。1919年(大正8年)に「市街地建築物法」制定され、木造の建物の耐震基準が規定されました。1923年(大正12年)9月1日の関東大震災が発生し、甚大な被害があったことから、1924年(大正13年)に「市街地建築物法」が大改訂され、木造の柱を太くすることや、鉄筋コンクリート造の耐震基準も規定されました。 図中の〇内数値は、日本木造住宅耐震補強事業者協同組合(木耐協)が16万棟の耐震診断結果から算定した、建築年別の総合評点。

旧耐震基準

「市街地建築物法」が廃止され、昭和25年(1950年)5月24日に「建築基準法」が施行されました。建築基準法は、新たな建物を建築する際に、建築の基準となる諸条件を定めた法律です。この建築基準法において、木造や鉄筋コンクリート造の建物に関する耐震基準が規定され、10年に一度発生すると考えられる中規模の地震動(震度5強程度)に対して、家屋が倒壊・崩壊しないようにというものでした。1981年5月まで約30年にわたり運用され、旧耐震基準と呼ばれています。 旧耐震基準では、震度5強よりも大きい大規模の地震動(震度6強~7程度)は、想定されていませんでした。 1978年(昭和53年)に、マグニチュード7.4の宮城県沖地震が発生し、仙台市では最大震度5が観測されました。建物は旧耐震基準で設計されていたため、建物全壊1,377棟、半壊6,123棟、一部破損125,370棟、死者27名、負傷者10,962名という甚大な被害がありました。

新耐震基準

宮城県沖地震をきっかけに、1981年(昭和56年)6月1日に建築基準法が改正されました。中規模の地震動(震度5強程度)で、家屋がほとんど損傷しない、大規模の地震動(震度6強~7程度)で、家屋が倒壊・崩壊しないようにするという、耐震基準の大改定がありました。この基準は、現在においても引き継がれており、新耐震基準と呼ばれています。

断層資料

189-02 ひじま

土万活動セグメント

所属起震断層名 : 山崎起震断層

所属起震断層名 : 山崎起震断層 兵庫県西部を西北西-東南東方向に延びる左横ずれ断層.断層に沿って小河谷に系統的な横ずれ屈曲が見られる.断層位置は活断層研究会(1991),岡田・東郷(2000),中田・今泉(2002),都市圏活断層図「佐用」による.

190-02 なぎせん

那岐山活動セグメント

所属起震断層名 : 那岐山起震断層

岡山県北西部をほぼ東西方向に延びる北側隆起成分を伴う右横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002)による.

333-01 ちょうじゃがはら-よしい

長者ヶ原-芳井活動セグメント

所属起震断層名 : 長者ヶ原-芳井起震断層

広島県南東部から岡山県南西部にかけて北東-南西方向に延びる右横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002),熊原ほか(2004)による.

307-01 ふなき

船木活動セグメント

所属起震断層名 : 船木起震断層

広島県中部を西北西-東南東方向に延びる左横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991)による.

194-01 ながお

長尾活動セグメント

所属起震断層名 : 長尾起震断層

香川県東部をほぼ東西方向に延びる南側隆起の逆断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002),都市圏活断層図「高松南部」による.

183-06 ちちお

父尾活動セグメント

所属起震断層名 : 中央構造線起震断層

徳島県北部を東北東-西南西方向に延びる右横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),水野ほか(1993),岡田・東郷(2000),中田・今泉(2002),都市圏活断層図「脇町」,「川島」,「徳島」による.

176-08 ひがしうら

東浦活動セグメント

所属起震断層名 : 六甲起震断層

兵庫県南部,淡路島の東岸に沿って北東-南西方向に延びる右横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),岡田・東郷(2000),中田・今泉(2002),都市圏活断層図「須磨」,「明石」による.

184-01 まや

摩耶活動セグメント

所属起震断層名 : 大阪湾起震断層

兵庫県南部沖の大阪湾を北東-南西方向に延びる北西側隆起の逆断層.断層位置は横倉ほか(1998)による.

178-01 うえまち

上町活動セグメント

所属起震断層名 : 上町起震断層

大阪府中部,大阪平野の中央部に位置する上町台地の東縁に沿ってほぼ南北方向に延びる東側隆起の逆断層.断層位置は活断層研究会(1991),岡田・東郷(2000),中田・今泉(2002),池田ほか(2002),吉岡ほか(2013),都市圏活断層図「大阪東南部」,「大阪東北部」,「大阪西南部」,「岸和田」による.

189-05 びわこう

琵琶甲活動セグメント

所属起震断層名 : 山崎起震断層

兵庫県南部を西北西-東南東方向に延びる左横ずれ断層.断層位置は岡田・東郷(2000),中田・今泉(2002)による.

195-01 あくいがわ

鮎喰川活動セグメント

所属起震断層名 : 鮎喰川起震断層

徳島県中部を東北東-西南西方向に延びる右横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002)による.

186-01 やぶ

養父活動セグメント

所属起震断層名 : 養父起震断層

兵庫県北部を西北西-東南東方向に延びる左横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),岡田・東郷(2000),中田・今泉(2002)による.

289-01 こい-ひろしませいえん

己斐-広島西縁活動セグメント

所属起震断層名 : 己斐-広島西縁起震断層

広島県西部を北北東-南南西方向に延びる右横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002),都市圏活断層図「広島」による.

284-01 つがさい

津賀才活動セグメント

所属起震断層名 : 津賀才起震断層

高知県中部を東北東-西南西方向に延びる右横ずれ断層.断層位置は中田・今泉(2002)による.

331-01 にちなんこ

日南湖活動セグメント

所属起震断層名 : 日南湖起震断層

鳥取県西部を北西-南東方向に延びる左横ずれ断層.断層位置は杉山ほか(2004)による.

198-01 しんじ

宍道活動セグメント

所属起震断層名 : 宍道起震断層

島根県東部をほぼ東西方向に延びる右横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002),都市圏活断層図「松江」による.

281-01 しかの

鹿野活動セグメント

所属起震断層名 : 鹿野起震断層

鳥取県東部をほぼ東西方向に延びる右横ずれ断層.1943年鳥取地震の際に地震断層が出現.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002)による.

188-01 いわつぼ

岩坪活動セグメント

所属起震断層名 : 岩坪起震断層

鳥取県東部をほぼ東西方向に延びる右横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),中田・今泉(2002)による.

202-01 やまうち

山内活動セグメント

所属起震断層名 : 山内起震断層

広島県北部を北東-南西方向に延びる北西側隆起の逆断層.断層位置は活断層研究会(1991)による.

308-01 たけはら

竹原活動セグメント

所属起震断層名 : 竹原起震断層

広島県中部を北東-南西方向に延びる北西側隆起の逆断層.断層位置は活断層研究会(1991)による.

261-01 ごしょだに

御所谷活動セグメント

所属起震断層名 : 御所谷起震断層

兵庫県東部を東北東-西南西方向に延びる右横ずれ断層.断層位置は活断層研究会(1991),岡田・東郷(2000),中田・今泉(2002)による.