岡山で暮らす知恵

岡山の街暮らし

干拓の歴史

左側は西口筋から国道53号線、真下は岡山駅西口バスターミナル、右側はJR岡山駅。正面の山並みは吉備高原、奥は中国山地。500年前は、山の麓までこの辺り一面が遠浅の海でした。

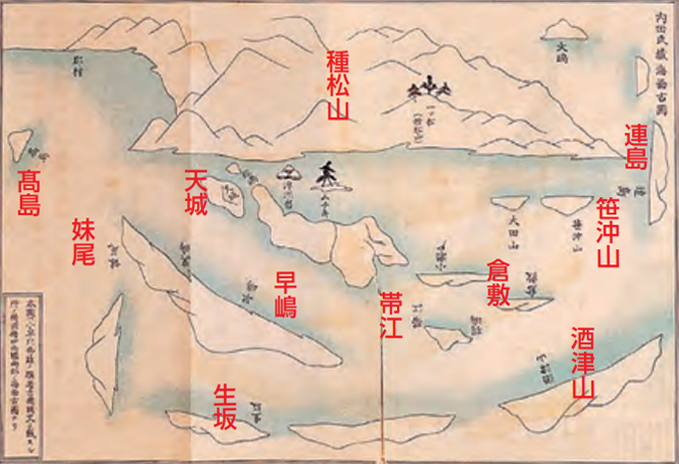

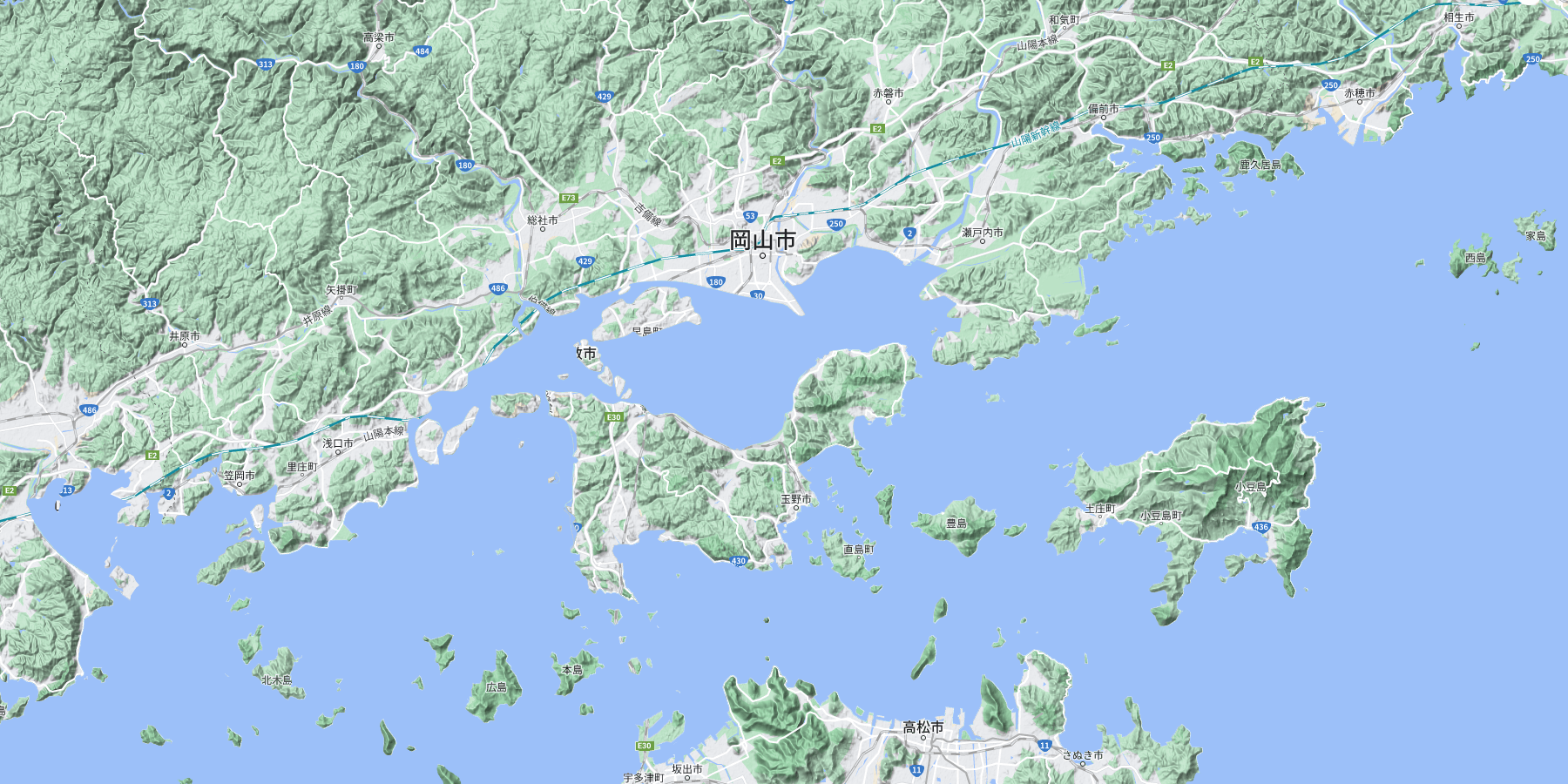

戦国時代の海面古図

かつては多くの島々が浮かぶ海でした。もなじみのある地名を見ることができます。「岡山平野鳥瞰記より」※山側から海を見た図として描かれています。

吉備津神社

吉備津神社が建立された神道山は、元々小島でした。中山茶臼山古墳もこの島に祭られています。

古代の海岸線~吉備の穴海

秀吉の備中高松城水攻めがあった天正10年(1582年)当時、瀬戸内海に浮かぶ児島(現在の児島半島)と本土との間には、20余りの島々が点在する美しい海で「吉備の穴海」と呼ばれる遠浅の海が広がっていました。

岡山県の海岸は、リアス式海岸で遠浅の海が広がっていました。

児島は離島、倉敷は海でした。

戦国時代の海岸線

東の吉井川、西の高梁川、中央部に旭川と岡山県の三大河川が全てこの海に流入し、上流部の 中国山地において、たたら製鉄のための砂鉄採取や、製鉄に不可欠な木炭を得るための伐採が長く続けられていたことから、土砂が大量に流れ込み、その強力な沖積作用で干潟が発達していました。

阿智神社から眺める倉敷美観地区伝統的建造物群保存地区。500年前は一面の海でした。

倉敷駅の現在の海抜3.2m、美観地区は海抜約2m、倉敷市役所は海抜1.2m。

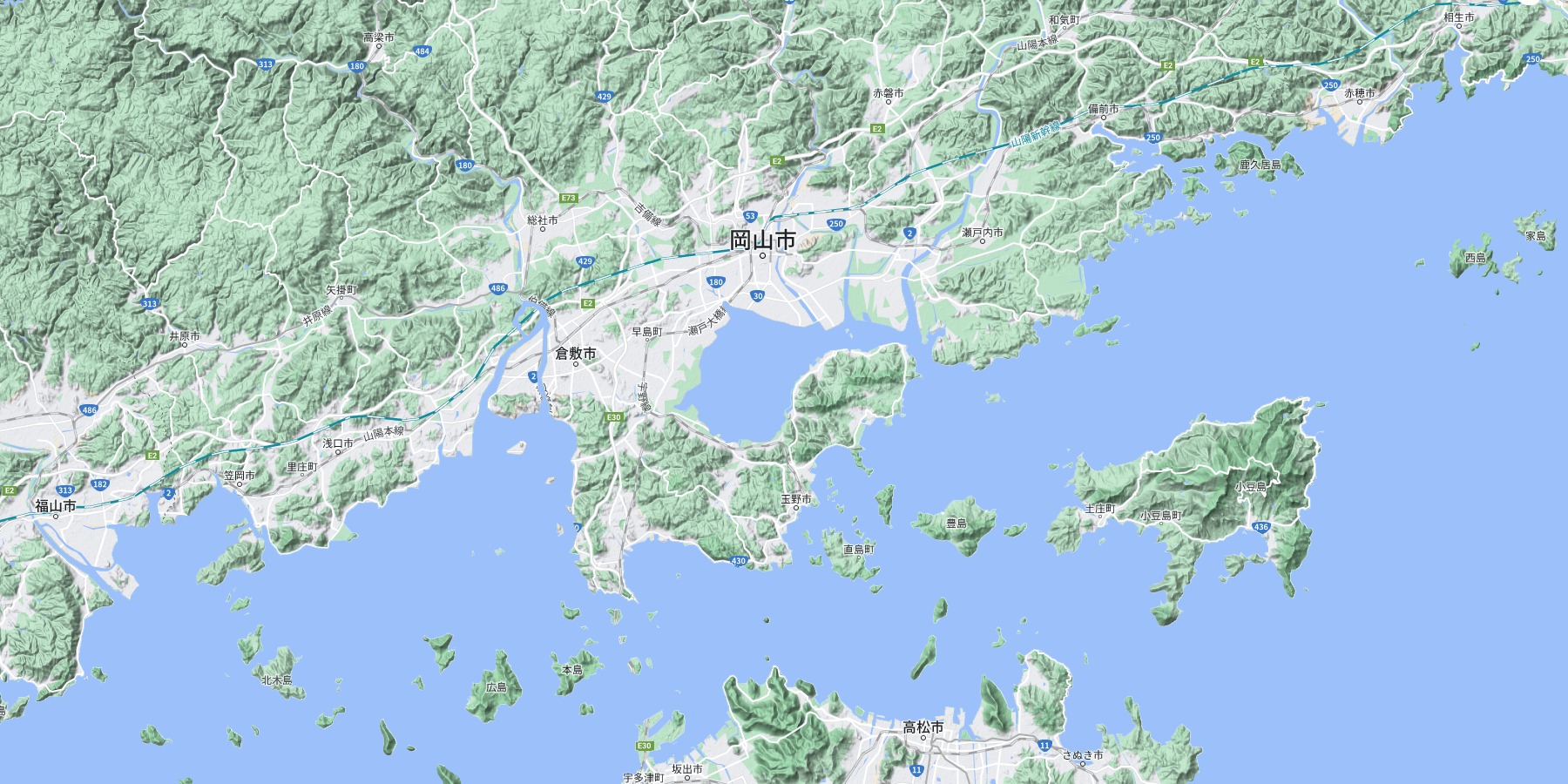

江戸初期の備中松山藩の干拓により、高梁川左岸が児島と陸続きとなり、児島湾が誕生しました。笠岡・倉敷・福山の干拓も進んでいます。

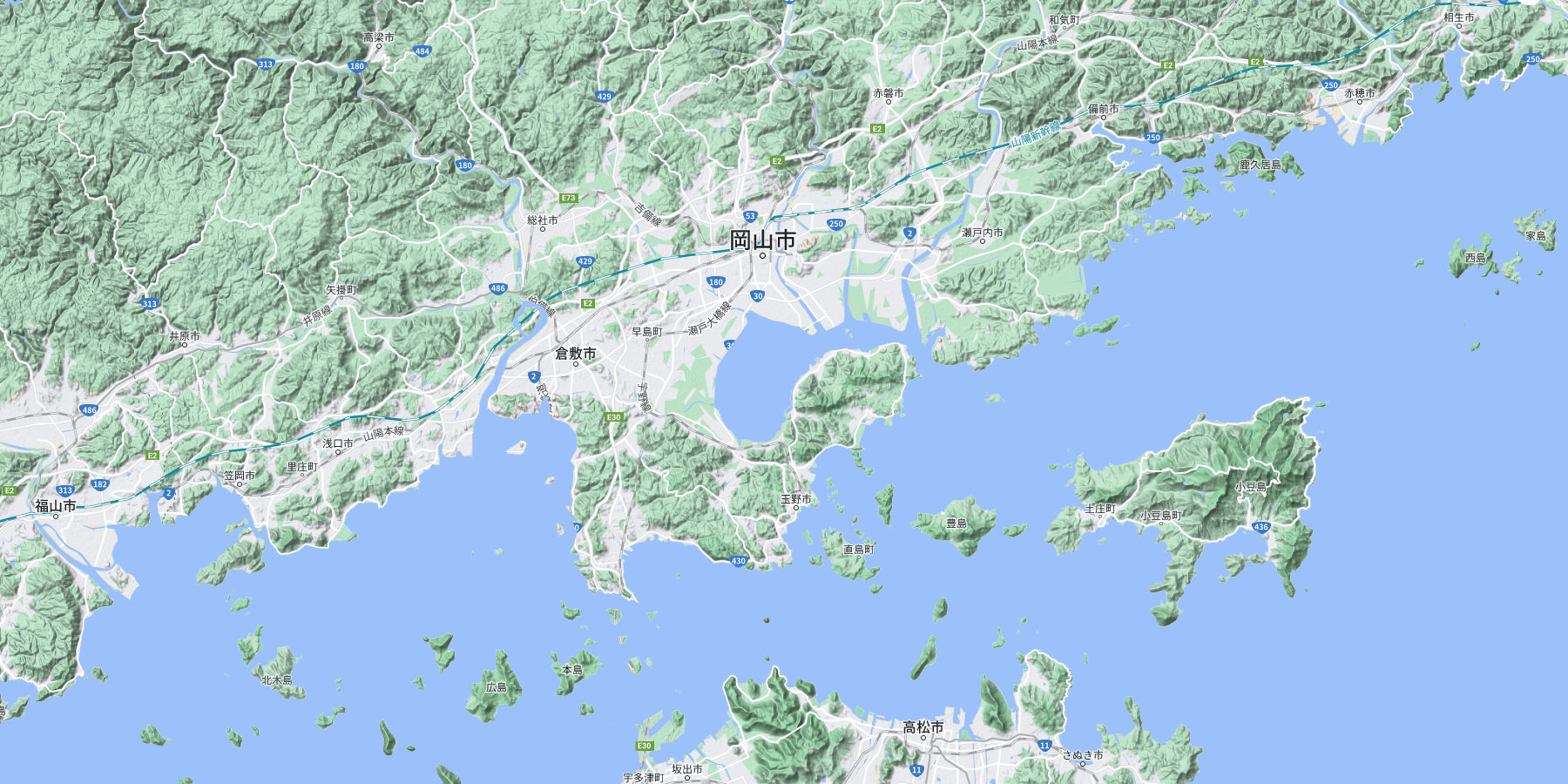

明治時代の海岸線

明治時代に入ると、これまでお殿様に仕えていた武士の人たちが仕事を失なったため、こうした人たちが農業で生活できるように児島湾の干拓が行われました。

政府はオランダ人のムルデルに児島湾を干拓できるかどうか調査を依頼し、ムルデルは児島湾を8 つの区に分けた干拓の計画をとりまとめました。

しかし、実際に工事するには、多くのお金が必要となり、なかなか工事が開始されませんでした。そうした中、大阪の大富豪「藤田伝三郎」に工事をお願いし、伝三郎は自分のお金を出して工事を開始しました。

児島湾の干拓地が東へ広がっています。

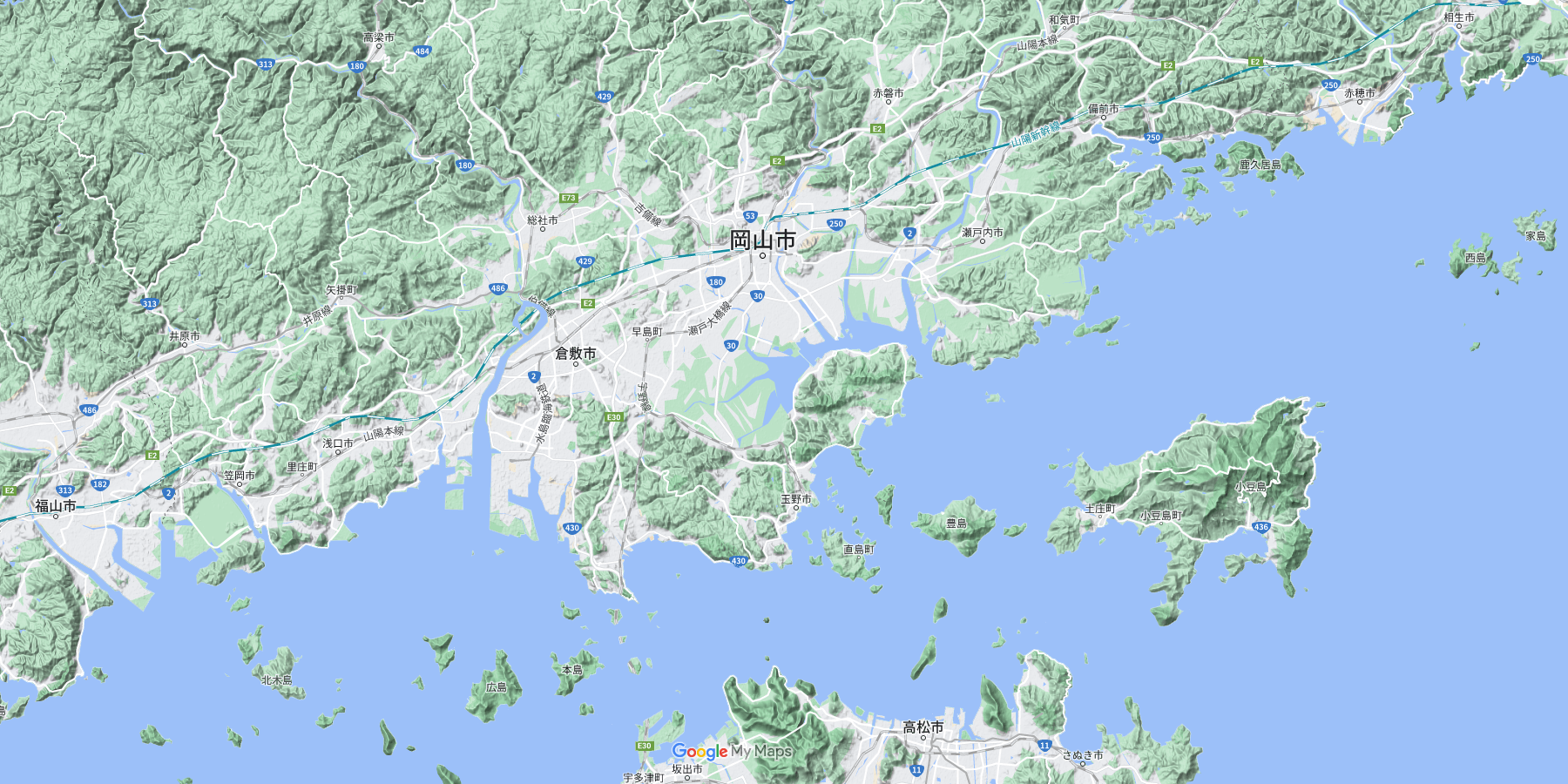

大正時代の海岸線

コンクリートも無い時代の干拓は、大きな石や木の枝などを使って堤防の土台をつくり、その上に土や石を積み上げ堤防を築いていきました。しかし、児島湾は底なしのような海で、堤防ができあがるとその重みで海の中に沈んでしまう大変難しい工事でした。

児島湾の干拓も進み、昭和31年(1956年)に児島湾締切堤防が建設されました。倉敷市では、埋め立てにより水島コンビナートが造成されました。

参考文献

農林水産庁ホームページ 干拓から始まる 岡山平野南部地域の成り立ち参照>>

歴史探訪笠岡干拓ホームページ>>

水島コンビナートホームページ>>

福山市ホームページ 福山干拓>>

昭和時代の海岸線

工事が完成したばかりの干拓地は、土の中に塩が混ざっていて、お米を作るのに大変苦労をしました。塩分を抜くために田んぼの中に溝を掘ったり、用水路をつくったりして、農業ができる環境を整えていきました。

また、飲み水や生活に使う水は、井戸を掘っても塩水がでるため、溜めた雨水をろ過して使ったり、干拓地の外の村まで水をもらいに行っていました。児島湖の周りに広がる田んぼや畑は、昔の人たちの苦労や努力によってできた土地なのです。

水路・水田・住宅

犬養家旧宅

犬養家旧宅主屋

大庄屋として富豪となった犬養家の旧宅です。主屋は18世紀前半の建築で、昭和53年(1978年)に国指定重要文化財に指定後、解体修理を行い、正徳年間(1711年~1716年)四代目に建て替えられた姿に復元されています。安政2年(1855年)に当家次男として誕生した犬養毅は、第29代内閣総理大臣を務めました。

土間・台所

中の間・座敷

座敷

左は国指定重要文化財の土蔵。右は木堂塾です。木堂(犬養毅)が父親を亡くした後、門脇の一室で読み書きを教えていたというエピソードから、1981年(昭和56年)建設されました。

犬養家旧宅

岡山県岡山市北区川入102-1

犬養家旧宅主屋(国指定重要文化財)

木造瓦葺平屋建 207.19㎡

犬養家旧宅土蔵(国指定重要文化財)

土蔵造瓦葺平屋建 47.53㎡

木堂塾

木造瓦葺平屋建 98.61㎡

この辺りは干拓地であるため海抜2.0m。勾配の緩い水路が幾重にも張り巡らされ続いている。

たわわに実る稲穂を目指し、長い時間をかけて干拓が進めてきた先人の忍耐と努力に感謝。

犬養家旧宅の近隣立派なお屋敷

杉板仕上げられた塀

なまこ壁の蔵